Klimaneutrale und nachhaltige Energie für den Alb-Donau-Kreis

Gemeinsam stark für mehr regionale Windkraft

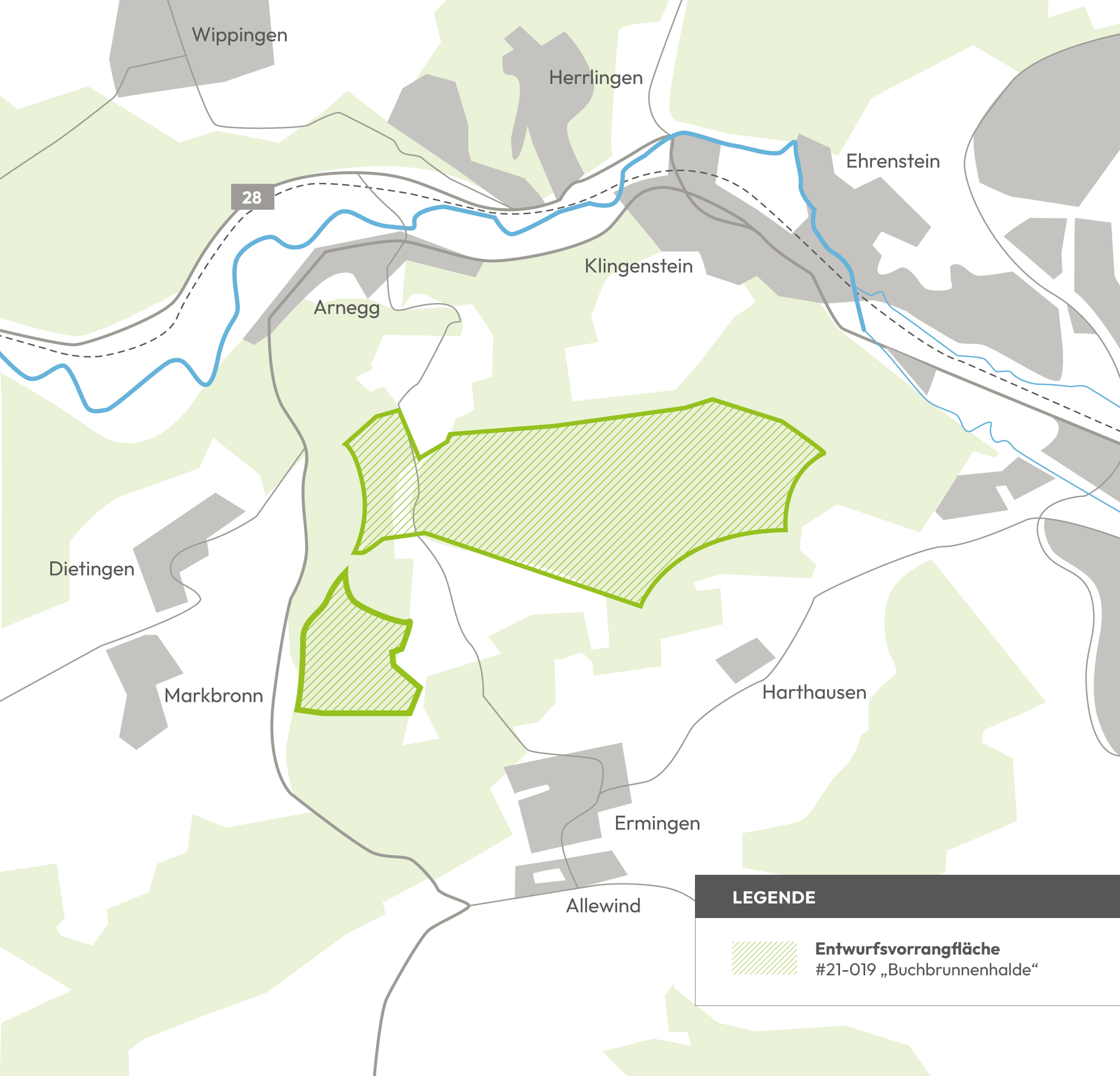

Im Rahmen der laufenden Teilfortschreibung des Regionalplans in der Region Donau-Iller wurde das Gebiet Buchbrunnenhalde bei Ulm als potenzielle Vorrangfläche für Windenergie identifiziert. In enger Abstimmung mit den Städten Ulm und Blaustein planen wir, die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH und die iTerra energy GmbH, die Entwicklung des Windparks Buchbrunnenhalde an diesem Standort. Die SWU Erneuerbare Energien GmbH ist in Kooperation mit der iTerra energy GmbH für die Umsetzung des Projekts verantwortlich.

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden, Baden-Württemberg will diesen Meilenstein bereits im Jahr 2040 erreichen. Dazu müssen fossile Energieträger wie Kohle, Erdöl und Erdgas vollständig durch Erneuerbare Energien wie Windenergie ersetzt werden. Zudem haben der russische Angriffskrieg und die damit verbundene Energiekrise schmerzlich gezeigt, dass eine unabhängigere Energieversorgung notwendiger denn je ist. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien und insbesondere der Windenergie ist entscheidend, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die Energiesouveränität zu stärken. Der Windpark Buchbrunnenhalde leistet einen konkreten Beitrag zur Erreichung dieser Ziele für Deutschland und insbesondere für Baden-Württemberg. Die ausgeschriebenen Flächen bieten Potenzial für bis zu 4 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von bis zu 24 MW, mit denen rund 18.000 Haushalte in der Region mit Strom versorgt werden können.

Vorteile für Anrainer und Kommunen

Als Projektträger legen wir großen Wert darauf, den umliegenden Kommunen und ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Mehrwert durch die Errichtung des Windparks zu bieten. Unser Ziel ist es, dass alle – unabhängig finanziellen Mitteln – die Chance haben, einen Vorteil aus dem nahegelegenen Windpark für sich zu generieren.

Zwar ist es zum derzeitigen Projektstand noch zu früh, um konkrete Beteiligungsmöglichkeiten zu unterbreiten. Dennoch setzen wir uns bereits jetzt mit möglichen Formen der Beteiligung auseinander. Im weiteren Projektverlauf sollen passende Angebote für Bürgerinnen und Bürger entwickelt werden.

Als kommunaler Versorger Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm und als Vorhabensträger SWU Erneuerbare Energien ist es unser klares Ziel, zukünftig sowohl Kommunen als auch Anrainer wirtschaftlich an dem Windpark zu beteiligen.

Andreas Ring, Geschäftsführer SWU Erneuerbare Energien GmbH

Wo im Projekt befinden wir uns?

ab Mitte 2025

Genehmigungsverfahren

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens gemäß BImSchG prüft das Landratsamt Alb-Donau-Kreis welche Auswirkungen der geplante Windpark auf Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter hat und stellt sicher, dass alle gesetzlichen Rahmenbedingungen zum Schutz dieser eingehalten

werden.

Alle Verfahrensschritte in der Übersicht

1. Vorprüfung und Vollständigkeitsprüfung

Im Rahmen der Planungs- und Gutachtenphase hat der Vorhabensträger diverse Untersuchungen durchgeführt, Gutachten erstellt und in Verbindung damit ein Parklayout entwickelt. Auf Basis dieser in der Regel sehr umfangreichen Vorarbeit erstellt der Vorhabensträger einen Genehmigungsantrag, den er bei der zuständigen Behörde einreicht. Nun finden eine Vor- und eine Vollständigkeitsprüfung statt, die, abgesehen von Ausnahmefällen, innerhalb eines Monats abgeschlossen sein müssen. Dabei prüft die Behörde, ob die eingereichten Unterlagen offensichtliche Mängel aufweisen und ob die Antragsunterlagen vollständig sind. Ist dies nicht der Fall, ist der Vorhabensträger verpflichtet, die Mängel zu beheben und den Antrag zu vervollständigen, beziehungsweise die fehlenden Unterlagen nachzureichen.

2. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

Sind die Unterlagen vollständig, werden sie für die Dauer von vier Wochen an die Träger öffentlicher Belange (TÖB) übermittelt, damit diese eine Stellungnahme abgeben können. Träger öffentlicher Belange können sehr unterschiedliche Akteure sein: Hierzu zählen etwa Behörden, deren Aufgabenbereich durch das Bauvorhaben berührt wird wie zum Beispiel die Naturschutz- oder die Forstbehörde. Es gehören aber auch einschlägige Verbände wie zum Beispiel Naturschutzverbände, vom Bauvorhaben berührte Unternehmen oder auch Akteure der Daseinsvorsorge zu den TÖBs. Von allen TÖBs holt die verfahrensführende Behörde eine Stellungnahme zum Bauvorhaben ein. Anschließend hat auch der Vorhabensträger die Möglichkeit, zu den eingegangenen Stellungnahmen Stellung zu nehmen.

3. Behördlicher Bescheid

Im nächsten Schritt wägt die Genehmigungsbehörde die vorgebrachten Einwendungen und Stellungnahmen ab, die schriftlich eingegangen sind. Die Behörde trifft dann die Entscheidung über die Genehmigung des Windparks. Dabei ist die Behörde verpflichtet, ihre Abwägungen ausführlich zu erläutern und darzulegen, warum sie zu welchem Ergebnis gekommen ist. Der Bescheid hierzu kann unterschiedlich ausfallen: Ein übliches Ergebnis ist eine Genehmigung mit Auflagen, zum Beispiel eingeschränkten Betriebszeiten oder Nebenbestimmungen zu Themen wie Schallwerten und Schattenwurf sowie Ausgleichsmaßnahmen für den Naturschutz. Diese Auflagen sind durch den Vorhabensträger durchzuführen. Nach der öffentlichen Bekanntmachung des Genehmigungsbescheides besteht eine letzte Einwendungsfrist von sechs Wochen, in der jeder beim Landratsamt Alb-Donau-Kreis Einwendungen erheben kann.

Warum brauchen wir den Windpark Buchbrunnenhalde?

Mit dem Pariser Klimaabkommen, das 2015 auf der UN-Klimakonferenz in Paris verabschiedet wurde, hat die globale Energiewende eine politische Handlungsgrundlage erhalten. 195 Staaten haben sich dem Ziel verschrieben, den Klimawandel einzudämmen und den globalen Temperaturanstieg möglichst auf 1,5 Grad Celsius, in jedem Fall aber auf deutlich unter 2 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Denn bereits eine Erwärmung um 2 Grad Celsius hätte – um nur einige Folgen zu nennen – einen massiven Anstieg des Meeresspiegels und immer häufigere und stärkere Extremwetterereignisse wie Hitze, Dürre, aber auch Überschwemmungen durch Starkregen zur Folge. Auch in Deutschland würden sich die bereits heute spürbaren Auswirkungen des Klimawandels deutlich verstärken.

Energiewende: Politisch gewollt und gesellschaftlich gebraucht

Es gibt also gute Gründe, aber auch klare politische Verpflichtungen, in der Bundesrepublik einen Beitrag zur Erreichung des Pariser Klimaabkommens zu leisten. Langfristiges Ziel ist die Klimaneutralität bis 2050. Mittelfristig sollen die Treibhausgasemissionen in Deutschland bereits bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 gesenkt werden. Im Energiesektor müssen dazu fossile Energieträger wie Kohle, Erdöl und Erdgas aufgrund ihrer Klimaschädlichkeit langfristig vollständig durch Erneuerbare Energien wie Windenergie ersetzt werden. Wichtigstes gesetzliches Steuerungsinstrument in Deutschland ist dabei das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), mit dem ein flächendeckender Umbau der Energieversorgung hin zu Erneuerbaren Energien erreicht werden soll. Darüber hinaus gibt es aber auch speziell für die Windenergie gesetzliche Verpflichtungen für alle Bundesländer: Das Wind-an- Land-Gesetz schreibt jedem Bundesland vor, bis 2032 zwei Prozent der Landesfläche für Windenergie auszuweisen. Und bereits 2027 sollen 1,4 Prozent der Fläche für Windenergie zur Verfügung stehen.

Nachholbedarf in Baden-Württemberg

Auch Baden-Württemberg steht zu seinen Verpflichtungen und arbeitet am beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren Energien, insbesondere der Windenergie. Die Landesregierung hat dazu eine eigene Task Force eingerichtet und verfolgt das Ziel, noch schneller als der Bundesdurchschnitt, nämlich bereits im Jahr 2040 klimaneutral zu werden. Die Windenergieanlagen im Windpark Buchbrunnenhalde können einen wichtigen Beitrag leisten, um die globalen, nationalen und regionalen Ziele zu erreichen und die Energiewende voranzutreiben. Denn schon eine einzige Windenergieanlage kann bis zu 10.000 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen.

Versorgungssicherheit gewinnt an Bedeutung

Der Ausbau der Erneuerbaren Energien ist für Deutschland und Baden-Württemberg nicht nur ein wichtiger Schritt in Richtung Klimaneutralität. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die daraus resultierende Energiekrise haben schmerzlich gezeigt, dass eine unabhängigere Energieversorgung notwendig ist, um die Versorgungssicherheit in Deutschland auch mittelfristig zu gewährleisten. Um diese Unabhängigkeit zu stärken, muss mehr Energie in Deutschland selbst erzeugt werden. Der Windenergie kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Der Windpark Buchbrunnenhalde trägt dazu bei, das lokal vorhandene Windpotenzial zu nutzen und die regionale Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien auszubauen. Auch kleinere Windparks wie dieser leisten einen wichtigen Beitrag dazu, die Energieversorgung schrittweise klimafreundlicher, unabhängiger und verlässlicher zu gestalten.

Mit dem Windpark Buchbrunnenhalde leisten wir einen konkreten Beitrag zur regionalen Energiewende. Auch kleinere Projekte wie dieses sind wichtig, um Versorgungssicherheit und Klimaschutz in Baden-Württemberg gemeinsam voranzubringen.

Frank Sauvigny, Geschäftsführer iTerra energy GmbH